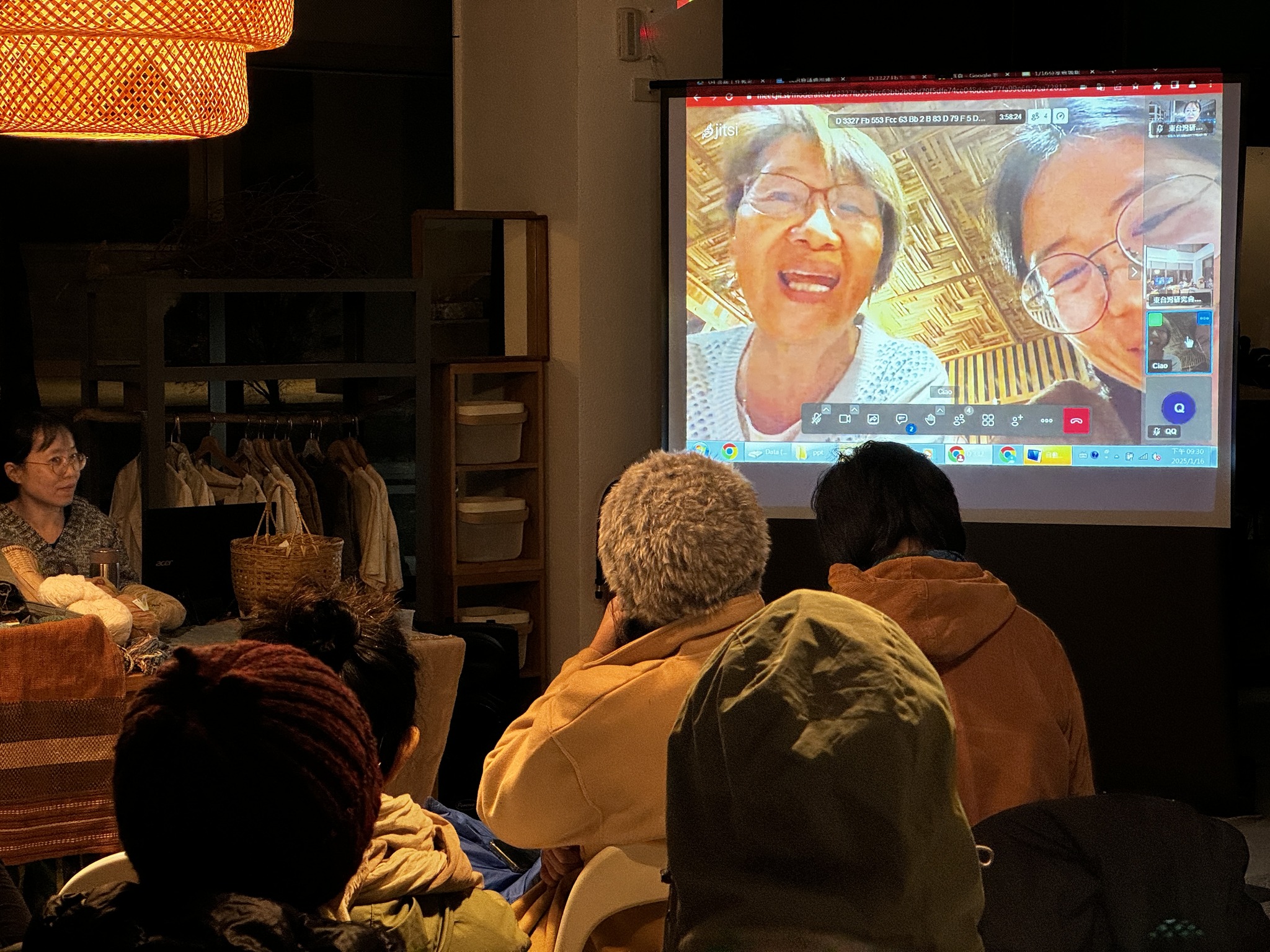

【織回家-相遇在村落與村落之間的對話】#記清邁染織文化見學交流分享會2025.01.16

前天晚上的分享會從輕盈的開場,到反思性的結束,謝謝每一位前來的朋友,聽著陪著我們的分享,走過足足三個小時的思想旅程,有開心有玩笑、有探索有領悟、有欣羨有珍惜、有議題有反思。

更要感謝一起同行、亦師亦友的織者們,以及張羅、翻譯這一切的重要轉譯者Chimmuwa創辦人良恕姐和負責人巧如。大家從身在縱谷、海線的部落特地來到台東市區,從遠在美索移動行程中配合時間上線,還包括夥伴們花時間復刻行程中印象深刻的食物、整理照片,一同促成了這場分享時刻。分享會的用意,除了想跟參加的朋友們分享我們的看見,也同時在整理自己,釐清與回饋這一趟旅程的所得。

「舒服」、「養成」、「補漏」、「適應」、「維繫」、「留白」,是透過在每個分享者在這一連串的分享中所聽到的關鍵字。透過大家彼此之間的分享回饋,也在當中獲得與進一步反思。

「舒服」,cina Abus很直覺的說到待在教我們ikat織的Aeri家這個村落讓她覺得很舒服,像40年前的部落。40年前的布農族部落是什麼樣子呢?什麼樣的生活才構成她覺得舒服的元素,是當代發展到現在如此便利的社會卻無法給予的?

「養成」,Glee說是什麼樣的環境養成讓教我們植物染的老師Pi Mai具備這樣的美感、擁有美的特質。生活中的村落存在自然的木造建築、天然棉種植、捻線、植物染色、織布……如果生活透過植物自然的色彩與手感的養成,自然而然便具備那樣的美感。Pi Mai 也將這樣的養成環境,以落實生活教育的方式發展與學校合作的課程,以互助分工的模式發展社區染織產業、織品展售與推廣。

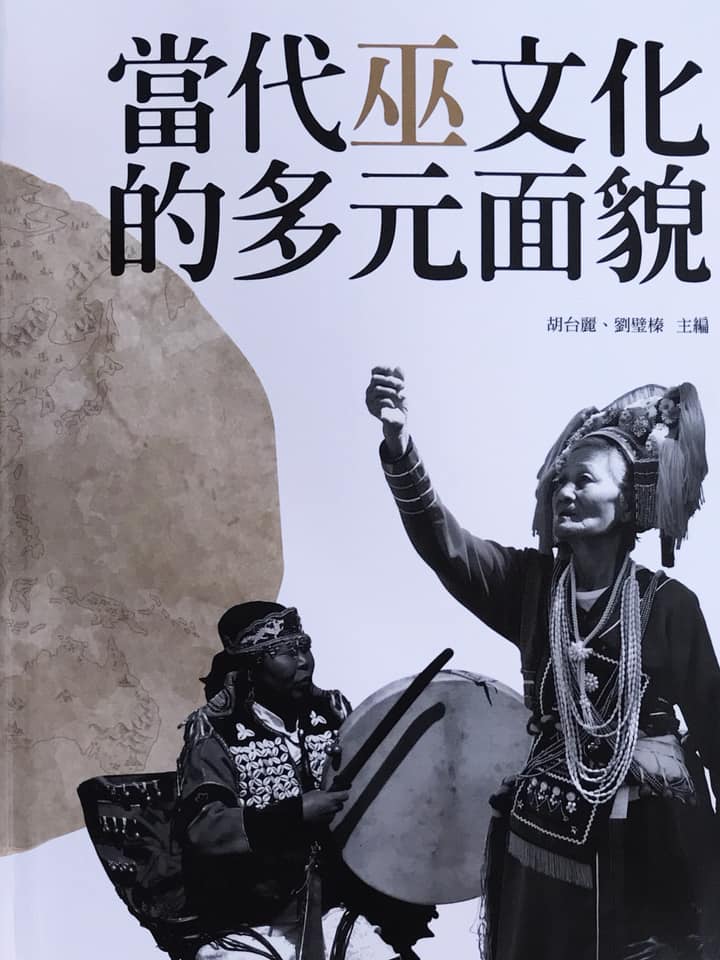

「補漏」,Ibu提到在這趟旅程中的學習,讓她在面對原住民傳統文化復振的過程中遭遇的那些漏洞,有了填補的機會。在Hui I Kang村克倫族織女們的身上體會那種自然不拘泥精準的自在,提醒在自己部落的早期或許也應是如此。從Pi Mai的對話回應「我要藏什麼?」這句話,體會工藝路上唯有無私的分享,才能真正讓傳統技藝的智慧延續。

「適應」,Iku分享從這趟旅程中對於織品工藝生產地到產品製成、展售、設計展、文創空間經營的觀察,看見泰國社會在持續現代化發展的同時,對於融合自己的傳統文化於現代性經濟生活的適應性,展現多元彈性的特質。包括看見泰緬邊境過來的年輕移民,在面臨變動不穩定生活狀態下那強韌的適應性。

「維繫」,是自己理解一幅村落美麗地景的存在,關係著穩定的社會結構、糧食自給、與自然敬畏信仰之間的維繫。像是在Hui I Kang克倫村落那一片美麗的稻田,來自這裡的人還吃著自己種的米、信土地的靈。Chimmuwa的存在,連結織品的村落生產環境、勞動生計、生活與技藝,到加工銷售端的權利照護和邊境議題的關心,某種程度也在陪伴村落社群面對傳統與現代交替的穩定維繫。

「留白」,謝謝良恕姐和巧如的回應,理解到一個新的地方,不妨讓自己留白,放下既有的經驗視野、生活習慣,跟著在地人的步調、方法,空白處或許將獲得更多新的體會、新的認知。

分享時間離預定結束的時間超過了一小時,但很謝謝許多在場的朋友耐心聆聽到最後,也謝謝你們的回應,讓思考的問題持續發酵。這是一場摘要式的分享,或許後續有飲食專場、編織專場分享,這場沒機會談論到的,期望留待後續來聊~

# 東台灣研究會

文字/慧珍

照片/君明

泰北小食/Glee、Ibu、慧珍